日本の二大都市は江戸時代には一つの数字を使って各々の特徴が言い表されました。江戸は八百八町、浪華は八百八橋です。江戸は幕府から町が拡大する一方で、大阪は町人が生活水路を確保するために次々に町橋を作りました。多くのエリアの地名に橋の文字が含まれる大阪は水の都なのです。北欧スウェーデンの首都ストックホルムも、メーラレン湖とバルト海を繋ぐ水路に浮かぶ島で構成される水の都です。14の島が40余りの橋で結ばれています。市域の約30パーセントには運河が張り巡らされ、北欧のヴェネツィアと呼ばれることもあります。

スカンジナビア半島に暮らした人々は古くからヴァイキング船でバルト海に漕ぎ出し、積極的に海外との交易を行っていました。数多くの船が行き交うストックホルムのスターズホルメン島には、13世紀に要塞が築かれました。砦の規模は年を重ねるにつれて拡大し、トレー・クローノル城と呼ばれる宮殿に発展しました。

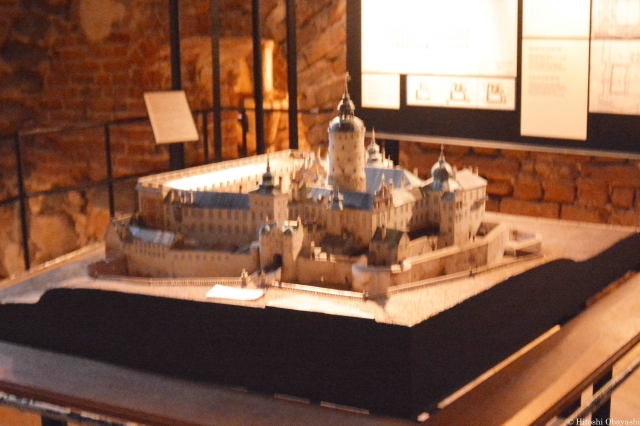

宮殿はプファルツ朝のカール11世が国王を努めた1690年に、ニコデムス・テッシンの設計でバロック様式に改築するプランが練られました。1692年に建築作業が始まり新しい翼棟が1697年に完成しましたが、1997年の火災でトレー・クローノル城の古い建物を含め全焼したのです。すぐに再建の計画が立てられましたが、1699年にはロシア、ポーランド、デンマークが反スウェーデン同盟を結成したため、北方戦争が起こってしまいます。宮殿の建設どころではありません。バルト海を囲む地域での戦闘はロシア帝国が誕生した1721年に終結しました。戦後のスウェーデンでは、貴族を中心とした議会が運営される自由の時代となり、1728年には王宮建築補助のための特別税の徴収が議会決議され工事の再開に繋がりました。王宮は火災と戦禍に見舞われながらも1754年に完成し、国王を迎えることができたのです。

王宮は東西南北の4つの棟から構成され、部屋の数は600を超えます。南面ファサードは大聖堂の正面から延びる石畳の道スロッツバッケンに面しています。東ファサードの先はシェップスブロン埠頭です。西側は市民が集える半円形の中庭とっています。

現在の国王は郊外のドロットニングホルム宮殿に住んでいますが、王宮内に事務室、執務室を構えており、頻繁に国家行事が開催されています。イベントがなければ王宮の一部が公開されています。晩餐会の広間、迎賓の間などはロココ様式のインテリアで装飾されています。宝物の間には歴代国王や女王の王冠、剣、宝物類などが並びます。天井から吊るされるシャンデリアの中には450キロを超えるものがあります。北棟の地階は王宮の中で最も古いエリアで、トレー・クローノル城の時代には台所として使用されていました。

また王宮西の中庭では夏季は毎日、冬季は週3日、正午前後に衛兵の交代式が行われます。16世紀から続くセレモニーでは衛兵がきびきびとした動作で隊列を作るせいか、それを見つめる見学者は自然と横一列に整列してしまうようです。

【データ】

施設名:王宮 Kunglia Slottet

住所:Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm

Tel:(08)402-6130

URL:http://www.kungahuset.se/